一、物质生活:简朴但充满乐趣

1. 玩具与游戏

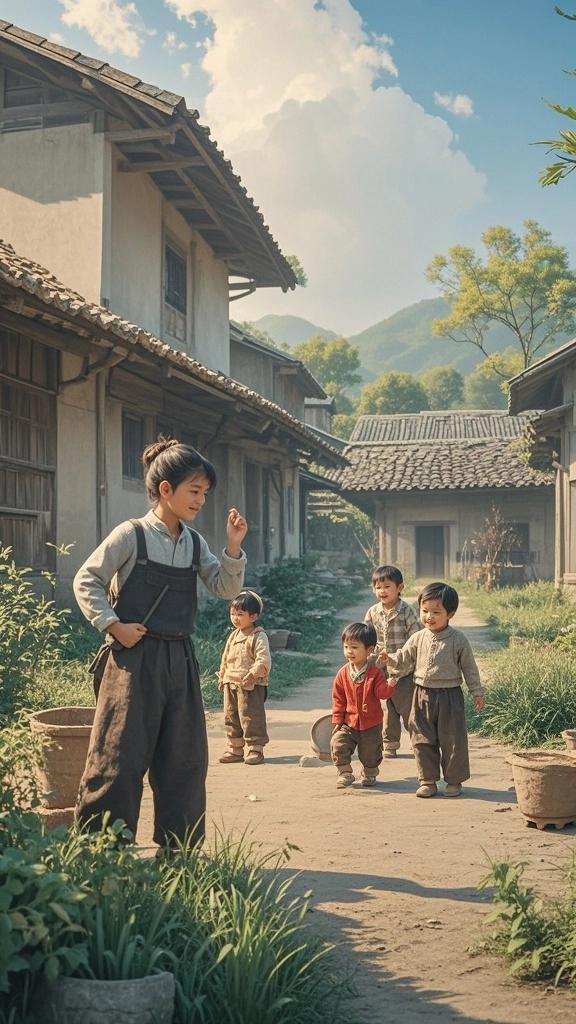

• 自制玩具:用废旧铁丝弯成“铁环”滚着玩,用竹片削成“水枪”打水仗,用报纸折成“纸飞机”比赛,甚至用泥巴捏出“小汽车”“手枪”。

• 经典玩具:玻璃弹珠、跳皮筋、踢毽子、滚铁环、抽陀螺(俗称“打牛”)、跳房子(用粉笔在地上画格子)。

• 电子游戏启蒙:少数家庭拥有红白机(小霸王学习机),《超级玛丽》《魂斗罗》成为童年记忆;更多人挤在街边游戏厅玩《街霸》《三国志》,被家长视为“洪水猛兽”。

2. 饮食记忆

• 零食:无花果丝(实际是萝卜丝)、唐僧肉(辣条)、麦丽素、大大卷泡泡糖、粘牙糖(麦芽糖)、冰袋(1毛钱一袋的色素饮料)。

• 家常菜:腌萝卜、咸鸭蛋、酱油拌饭是常见搭配;过年才能吃上的“硬菜”是红烧肉、炸丸子、饺子。

• 饮料:北冰洋汽水、健力宝是奢侈品,更多时候喝的是凉白开或井水。

3. 穿着打扮

• 服装:哥哥姐姐穿剩的衣服改小后继续穿,校服多为蓝白运动服;过年新衣是军装式外套或碎花裙。

• 鞋子:塑料凉鞋(踩到石子会硌脚)、回力球鞋、妈妈纳的千层底布鞋。

二、家庭与社交:集体主义下的亲密感

1. 家庭结构

• 多子女家庭常见,兄弟姐妹差几岁,互相照顾是常态;独生子女政策开始实施,但农村地区仍以多孩为主。

• 父母忙于工作,孩子常被锁在家中,靠“看家本领”(如用钥匙反锁门)保证安全。

2. 邻里关系

• 住平房或单位家属院,邻居像家人一样,端着碗能串门吃饭;夏天傍晚,全院人搬着小板凳在树下乘凉、听评书。

• 小孩结伴上学,放学后一起写作业、跳皮筋,家长很少接送。

3. 社交方式

• 写信与集邮:与远方亲戚或笔友通信,收集邮票是流行爱好。

• 露天电影:夏天广场放电影,小孩提前占座,用砖头或石头画圈“宣示主权”。

• 收音机与电视:听《小喇叭》广播、看《黑猫警长》《葫芦兄弟》动画,电视是14寸黑白屏,需手动调天线。

三、学习与娱乐:在传统与现代间摇摆

1. 学校生活

• 课业压力:作业量远小于现在,但“小升初”“中考”竞争已显端倪;数学应用题常涉及“生产队分苹果”“火车追及问题”。

• 课外活动:学唱《让我们荡起双桨》、跳集体舞、做眼保健操;春游带馒头咸菜,秋游去公园划船。

• 老师形象:严厉但亲切,粉笔头、教鞭是“教育工具”,家访是常见方式。

2. 阅读与追星

• 连环画:《三国演义》《水浒传》小人书是课外读物,借阅需排队。

• 偶像:小虎队、四大天王的海报贴满墙壁,磁带用铅笔手动“倒带”;《新白娘子传奇》《西游记》是寒暑假必看剧。

3. 户外活动

• 爬树掏鸟窝:用竹竿粘知了,用网兜捕蜻蜓,被家长骂“不务正业”。

• 河边游泳:夏天偷着去河里“野泳”,被大人发现后追着打。

• 捡麦穗:暑假帮家里干农活,晒得黝黑但乐在其中。

四、时代烙印:转型期的矛盾与希望

1. 信息匮乏与想象丰富

• 没有互联网,但通过《十万个为什么》《少年科学画报》拓展视野;写日记、交笔友是表达自我的方式。

2. 社会变革的见证

• 目睹父母从“铁饭碗”到下海经商,从粮票布票到自由市场;第一次见到肯德基、麦当劳时的兴奋。

3. 集体记忆的共鸣

• 春晚是全年最重要的娱乐,赵丽蓉、陈佩斯的小品能背出台词;香港回归、申奥成功时,全班欢呼雀跃。

五、情感底色:简单却深刻的幸福

八零后的童年没有智能手机、没有补习班,但拥有自由探索的空间和纯粹的人际关系。他们用一根皮筋、一颗弹珠就能创造快乐,在物质匮乏中学会了珍惜与分享。这种“穷但快乐”的成长经历,塑造了他们坚韧、乐观的性格,也成为后来面对社会快速变迁时的精神底气。

如今,八零后已步入中年,但每当回忆起滚铁环的下午、偷吃麦丽素的窃喜、或与伙伴在巷口追逐的身影,嘴角仍会不自觉上扬——那是属于一代人的,永不褪色的童年。