你有没有发现,最近刷到的谍战剧,越来越不像“演”的了?

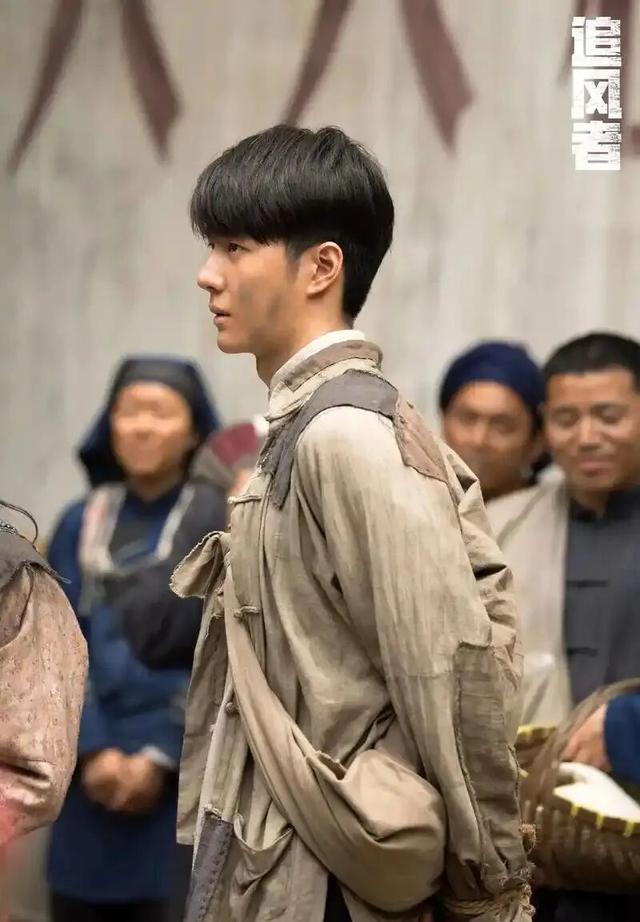

《追风者》里王一博穿长衫蹲在银行金库角落对暗号,镜头一转,那栋楼现在真成了上海网红打卡点,游客举着手机拍的不是外景,是当年特工们用摩斯密码敲出的生死线。

李沁那条手链,不是道具,是真有人买回去当护身符戴——密码是她牺牲前最后发给组织的坐标。

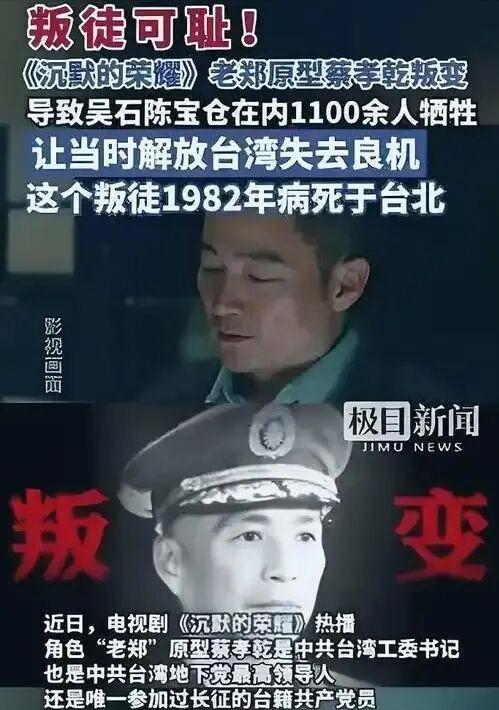

《沉默的荣耀》更吓人。

国家档案局去年悄悄放了吴石的原始档案,一页页泛黄纸张上,字迹和剧里一模一样。

台湾那边有人看完直接翻出祖辈的日记,说“这人我爷爷提过,说他死前还藏了半块糖在鞋底”。90%真实?

不是改编,是把历史从尘土里扒出来,拍成剧。

最绝的是《潜渊》。

Netflix上1800万小时的观看量,东欧观众弹幕刷得全是“你们中国人怎么连电台干扰战术都懂?

”——他们不知道,这根本不是编的,是当年真实反间谍行动的复刻。

梁朔失忆前的“雪狼行动”,制作组连苏联老档案馆的通风管道走向都查了三个月。

前传电影要拍?

不是蹭热度,是真有人想搞懂:一个能记住七种口音的特工,到底为什么,选择把自己忘掉?

别再说谍战剧是“男主光环+反转套路”了。

现在的观众,早就不吃这套。

他们要的是:你能不能让我摸到那年上海弄堂里的霉味?

能不能让我听见电台滴滴声里,藏着的不是剧情,是命?

《孤舟》里张颂文演的反派,连眨眼的频率都被北电当教材讲;《暗夜与黎明》里王志文那句“你信命吗”,不是台词,是当年地下党临刑前最后问自己的一句话。

这些剧不靠炸楼、不靠飙车,靠的是——你敢不敢让观众,看见历史的褶皱里,那些没名字的人,怎么活过。

2024年,谍战剧的观众里,18到24岁的年轻人占了三成。

他们不是追剧,是在考古。

考古的不是过去,是中国人骨子里那股“明知不可为而为之”的劲儿。

你刷到的不是电视剧,是有人把沉默的荣耀,重新说给你听。

别再问“为什么现在谍战剧这么火”了。

是因为我们终于,敢把真实,当故事讲了。